会社案内

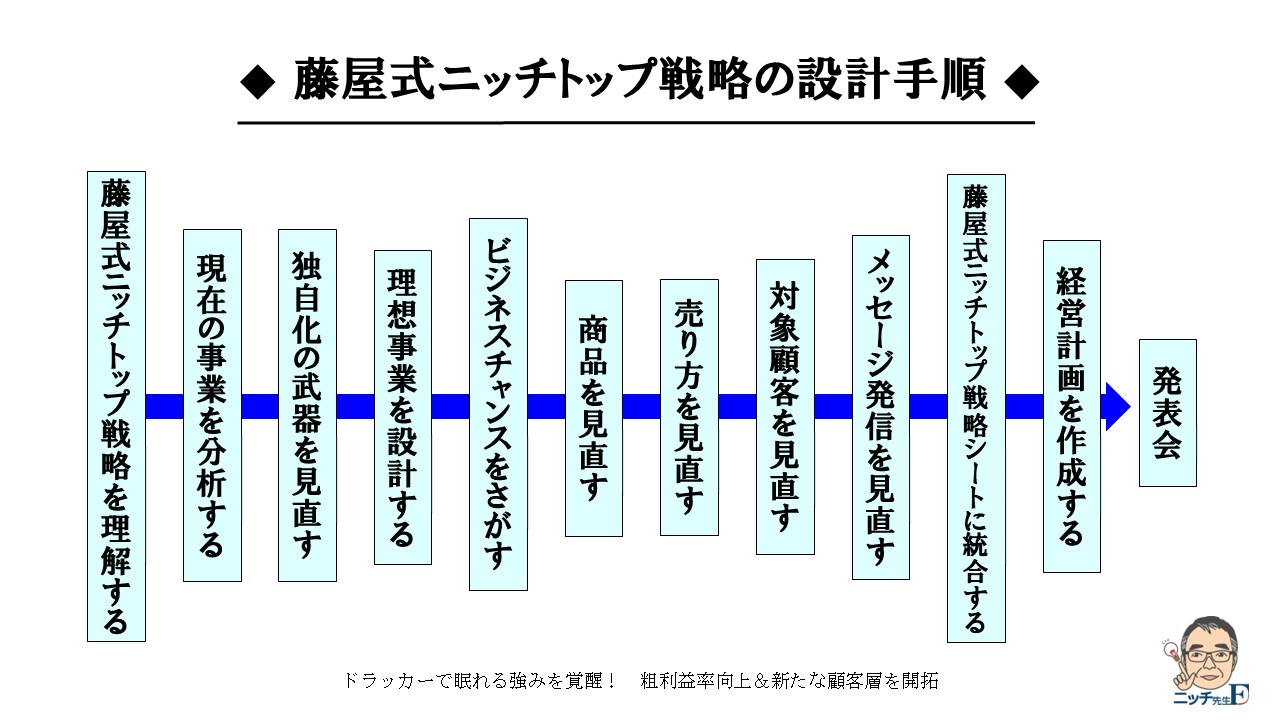

藤屋式ニッチトップ戦略とは

藤屋式ニッチトップ戦略とは

中小企業が、競争の激しい市場から脱し、“非競争で高収益”を実現するための事業戦略です。

- ドラッカーの問い「なぜ儲からないのか?」を出発点に、事業を問い直し、

- Chat GPTという名参謀を活用し、

- 既存の商品・提供方法を、「顧客」や「用途」「提供方法」をズラすことで、

その目的は、“独自市場”へと転換(=ニッチシフト)することにあります。

コンセプトの中核要素

藤屋式ニッチとは、カスタマイズに近いが再現性・規格化が可能な「高付加価値の最小単位市場」を指します。

他社が対応しきれない・対応したがらない「特定の未充足ニーズ」に焦点を絞り、自社独自の強みを活かした商品・提供方法で価値を届けることで、粗利益率・営業利益率の大幅な向上(10%超)を目指します。

さらに、一点突破で築いた“勝ちパターン”を軸に、用途・業界・顧客属性などをズラしながら、マルチプルニッチ/グローバルニッチへと展開し、持続的な事業拡張を可能にします。

藤屋式ならではの視座

- ニッチ市場=狭い市場ではなく、「深掘りと横展開ができる戦略単位」

- 競合と戦わないために、“違い”を徹底する設計力

- ChatGPTを“名参謀”に育て、認識力・構想力・設計力を強化する新しい戦略

- 「ドラッカーの古典 × ChatGPTの最先端 × 実務に落とし込む藤屋式」という三位一体のアプローチ

成果のイメージ

「うちは小さいからしょうがない」の呪縛を解き放ち、大企業のような“競争による差別化”ではなく、中小企業だからこそできる“非競争の独自化”に目を向け、「自社の魅力をズラせば儲かる」という発想転換を起点に、“消耗戦から脱出し、高収益事業へ進化”する戦略を描き出します。

| 2021/02/09 |

値上げではなく、価値を伝える“価格戦略”の考え方

値上げではなく、価値を伝える“価格戦略”の考え方 藤屋伸二のプロフィール

藤屋伸二のプロフィール 藤屋式ニッチ戦略研究所 サービス一覧

藤屋式ニッチ戦略研究所 サービス一覧

ChatGPTの上位3%の活用法2日間セミナー|博多で開催

ChatGPTの上位3%の活用法2日間セミナー|博多で開催 ChatGPT×ドラッカー|質問力でAIを名参謀に育てる90分体験セミナー

ChatGPT×ドラッカー|質問力でAIを名参謀に育てる90分体験セミナー 藤屋式ニッチトップ戦略塾|戦略錬成コース

藤屋式ニッチトップ戦略塾|戦略錬成コース 経常利益率10%超の仕組みづくりのコンサルティング

経常利益率10%超の仕組みづくりのコンサルティング 成功事例に学ぶ 中小製造業のニッチトップ戦略 ステップ3

成功事例に学ぶ 中小製造業のニッチトップ戦略 ステップ3 中小製造業の粗利益率を5%アップする方法|ステップ2

中小製造業の粗利益率を5%アップする方法|ステップ2 中小製造業の差別化|シンプルなのに確実 ステップ1

中小製造業の差別化|シンプルなのに確実 ステップ1 Chat GPTの活用4段階診断

Chat GPTの活用4段階診断 【掲載のお知らせ】『TOPPOINT』8月号に拙著が掲載されます!

【掲載のお知らせ】『TOPPOINT』8月号に拙著が掲載されます! Chat GPT Plusの上位3%の活用法体験セミナー

Chat GPT Plusの上位3%の活用法体験セミナー 著書一覧

著書一覧