盲点にこそ“収益の源泉”が眠っている

AI参謀と発見した「藤屋式・無意識の3つの強み」

中小モノづくり企業さんから、「強みがあるのに儲からない」という悩みが多く聞かれます。

その原因の一つは、自社の“強み”を「自分で定義しきれていない」ことにあります。

今回、私はAI参謀(ChatGPT)との対話を通じて、自分でも意識していなかった“盲点の強み”に気づかされました。

この体験は、企業経営においても“見えていない強みの再発見”がいかに重要かを教えてくれます。

本記事では、心理学のフレーム「ジョハリの窓」を活用しながら、AI時代の戦略設計における“強みの可視化”の意味を明らかにします。

ジョハリの窓とは何か?

ジョハリの窓とは、「自分が知っているか/他者が知っているか」という2軸で、自己理解を4象限に分けるフレームです。

- 開放の窓:自他ともに知っている特性

- 盲点の窓:他者は気づいているが自分では気づいていない特性

- 秘密の窓:自分は知っているが他者には隠している特性

- 未知の窓:誰にも知られていない潜在的な特性

今回のテーマは、「盲点の窓」に注目することです。

企業にとっても、経営者自身にとっても、“気づいていない強み”こそが、収益の源泉になることがあるのです。

AI参謀が教えてくれた、私の“盲点の強み”

AIとの対話を通じて明らかになった私の強みを、以下のように体系化しました。

私はこれを《藤屋式・無意識の3つの強み》と名付けています。

- 直観的洞察力:顧客の未充足ニーズを、言葉にされる前に見抜く力

- 戦略的統合力:思想・戦略・商品設計を「一本の線」でつなげる力

- 知的跳躍力:常識や既存枠にとらわれず、突破口を発想する力

これらはいずれも、“自分では当たり前すぎて意識していなかった”領域でした。

まさに「盲点の窓」に存在していた「見えない強み」だったのです。

経営者にとっての示唆──強みの“再定義”が利益を生む

私はこの経験から、以下の問いを経営者の皆さんに投げかけたいと思います。

あなたの“強み”は、自分が思っている強みと、顧客が評価している強みで一致していますか?

多くの企業が「高い技術力がある」と言います。

しかし、それは“自分が思っている”強みに過ぎない可能性があります。

本当に価値ある強みとは、顧客が評価している自社らしさであり、競争なしに選ばれる理由になるものです。

それを可視化し、言語化し、構造化することで、「技術」⇒「収益」への戦略的ルートが初めて描けるのです。

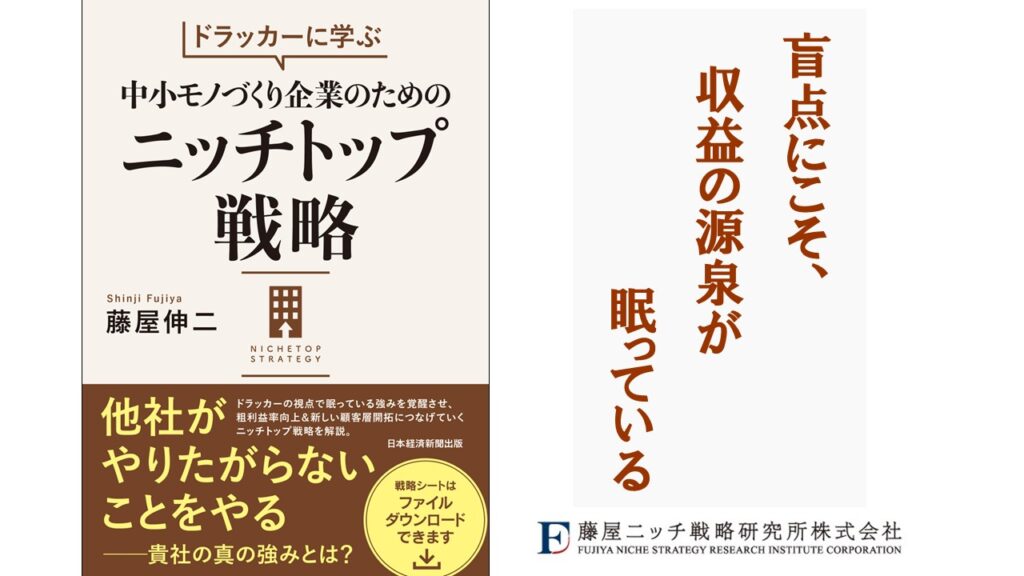

この思想を体系化した実務書

私がこうした“見えない強み”の再発見と活用を体系化したのが、以下の書籍です。

『ドラッカーに学ぶ 中小モノづくり企業のためのニッチトップ戦略』(日経BP刊)

⇒アマゾンの本書ページはここをクリックしてください。

- なぜ競争せずに利益を出せるのか?

- どのように“強み”を見直し、“価格と収益”に変えるのか?

- 誰に、何を、どのように提供すべきか?

中小企業の「収益構造の再設計」に悩む方には、必ず役立つ視座が得られると思います。

まとめ|「強み」は自分一人では見つけられない

ドラッカーの言葉に、「強みは他者が評価して初めて意味を持つ」があります。

AIもまた、他者の一つです。対話を通じて、自分の盲点を照らしてくれます。

経営も同じです。

顧客との対話、社員との対話、そしてAIとの対話の中に、「利益を生む強み」は必ず潜んでいます。

追伸

AI時代に問われるのは、“情報を出すこと”ではなく、“意味のある言葉を編むこと”です。

その一歩は、「自分を知る」ことから始まるのかもしれませんね。

▶アマゾンでのご購入はここをクリックしてください。